夏の暑い日、愛犬が舌を出して「ハアハア」と荒い呼吸をすることはありませんか?

犬は人間に比べて体温調節が苦手なため、気温や湿度が高くなると体に負担がかかりやすくなります。

いつもと違う様子に「もしかして熱中症では?!」と心配になったことのある飼い主さんも多いのではないでしょうか。

犬は人間よりも熱中症になりやすく、進行が非常に早いため、異変に気づいたときにはすでに重症化しているケースも少なくありません。

愛犬の命を守るために、正しい知識を身につけ、熱中症対策をしましょう。

ここでは犬の熱中症の症状から予防法、もしもの時の応急処置などについて解説していきます。

また、熱中症対策グッズのご紹介もさせていただきますので、ぜひ参考にしてください。

▼熱中症対策におすすめアイテムはこちら

【犬用ひんやりプレート】

【冷感ペットベッド】

【冷却ベスト】

マルカン COOLお散歩ベストM

犬はなぜ熱中症になりやすいのか?

暑くなると人間は汗をかくことで熱を放出し、体温を下げます。しかし、犬は人間のようにたくさんの汗をかけないので、熱を逃がして体温調節することができません。

また犬種や年齢、体格などによってリスクが高くなるケースも。熱中症になりやすい犬の特徴についてもご説明させていただきます。

熱中症になるしくみ

熱中症とは、体温が上がりすぎて体の機能が乱れる状態のことです。高温・高湿度の環境で起こりやすく、ふらつきや呼吸異常など、さまざまな症状が現れます。

犬の通常体温は37.5~39.2℃程度ですが、熱中症になると40℃を超えることも。

体温が上がり過ぎると血流が悪くなり、内臓の働きが低下してしまいます。重症化すると脳や心臓、腎臓にダメージを与えることもあり、最悪の場合は命に関わることもあるのです。

犬と人間の体温調節の違い

人間は体温が上がると汗をかいて熱を逃し、体温調節をします。しかし犬の汗腺は肉球にしかないため、汗をかくだけで体温を下げることはできません。

そのため、犬は舌を出して「ハアハア」と速い呼吸をする『パンティング』という方法で唾液を蒸発させ、熱を外に逃がします。

しかし、気温や湿度が高くなると、パンティングだけでは体温を十分に下げることはできません。例えば、サウナの中で「ハアハア」と息をしても涼しくならないのと同じです。

そのため、犬は人間よりも熱中症になりやすいのです。

熱中症になりやすい犬の特徴

同じ環境下でも、犬種や年齢、体型によって他の犬より熱中症になりやすい場合もあります。とくに注意が必要な犬の特徴をおさえておきましょう。

犬種によるもの

1.短頭種(顔が平らで鼻が短い犬種)

- フレンチブルドッグ

- パグ

- ボストンテリア

- シーズー など

とくに熱中症になりやすいのは、短頭種といわれる「顔が平らで鼻が短い」犬種です。鼻や喉の通り道が狭いため、パンティングによる体温調節が苦手になります。

短頭種の犬は、人間でいうと「鼻が詰まって息が苦しい」状態で常に呼吸をしているようなもの。そのため効率的に体温を下げることが難しいのです。

2.大型犬

- ゴールデンレトリバー

- ラブラドールレトリバー

- セントバーナード など

大型犬も要注意です。体が大きいぶん体内で作られる熱の量も多く、体温が上がりやすい傾向があります。

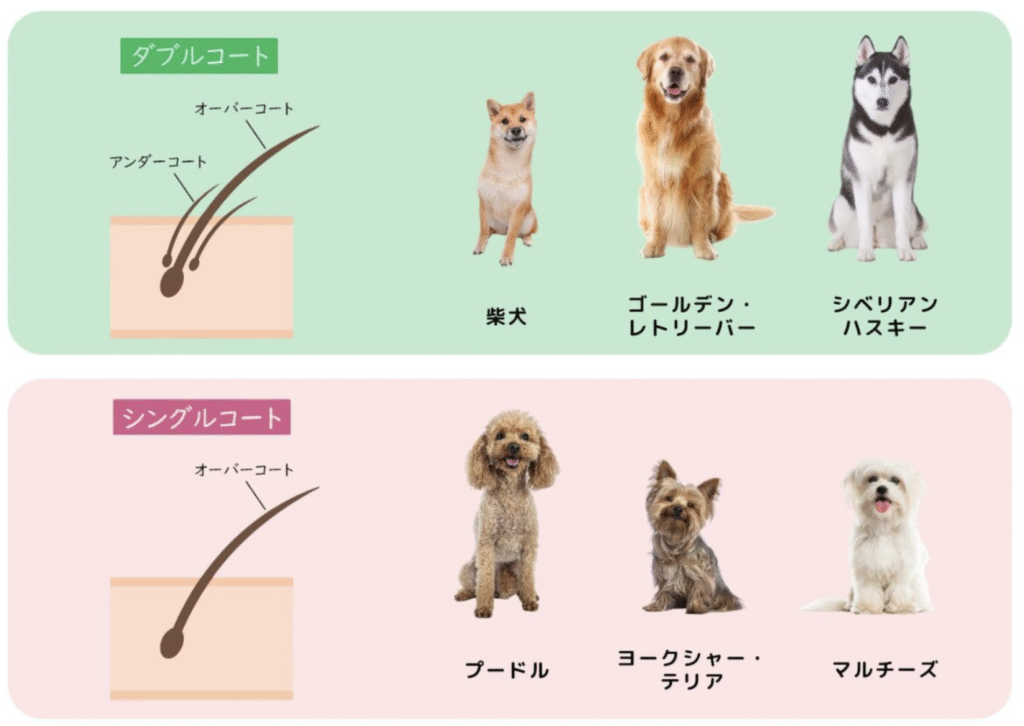

3.毛量の多い犬

- ボーダーコリー

- ポメラニアン

- シベリアンハスキー

- 柴犬 など

毛がアンダーコート(下毛)とオーバーコート(上毛)の2層になっているダブルコートの犬も熱中症のリスクが高くなります。アンダーコートが密なので、熱がこもりやすくなるのです。

(出典:つだ動物病院(横須賀市))

年齢や体調によるもの

1.子犬(1歳未満)

子犬は体温調節機能が未発達なため、暑さや寒さに弱く、環境の変化に対応するのが苦手です。

2.老犬(7歳以上の小型犬、6歳以上の大型犬)

年齢を重ねると、体温調節機能が衰えてきます。それに加えて心臓や呼吸器の機能も低下するため、暑さへの対応力が落ちてしまいます。

3.持病がある犬

心臓病、呼吸器疾患、腎臓病などの持病がある犬は、体温調節や水分バランスを保つ機能が低下している可能性があります。普段から病院で治療を受けている場合は、とくに注意が必要です。

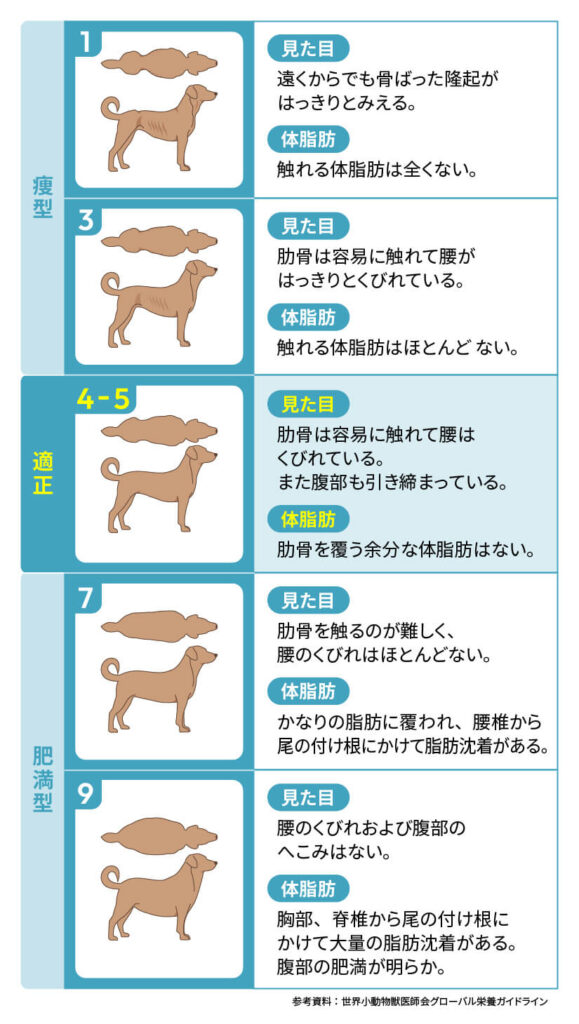

体型によるもの

太りすぎの犬も熱中症になりやすい傾向にあります。皮下脂肪が厚いと体内の熱を外に逃がしにくくなるためです。また、肥満は心臓や呼吸器に負担がかかり、体温調節機能が低下します。

適正体重を維持することが熱中症予防の第一歩です。

犬の熱中症が起こりやすい時期

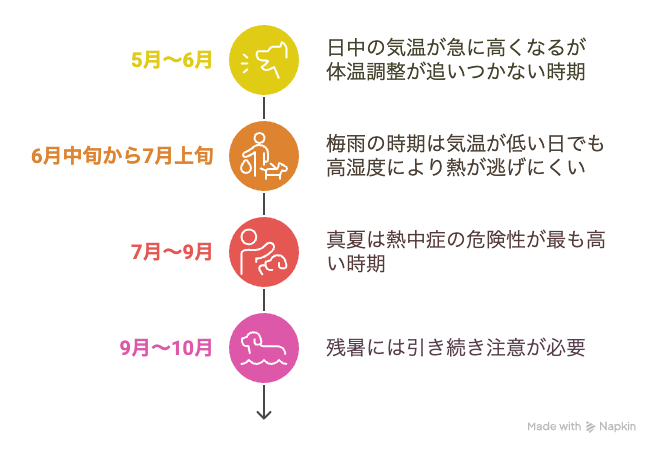

熱中症は真夏だけの問題ではありません。朝は涼しくても日中の気温が一気に上がりはじめる5月頃から注意が必要になります。犬の体がまだ暑さに慣れておらず、体温調節が追いつかないためです。

また、気温だけでなく湿度の高い日も要注意です。

湿度が高いとパンティングによる体温調節の効果が下がるので、熱が逃げにくくなります。洗濯物が湿気の多い日に乾きにくいのと同じです。

これらの条件をまとめると、5月〜10月は要注意。1年のうち約半年は熱中症の対策が必要というわけです。

犬の熱中症の症状

熱中症になった場合、早期の対応がとても重要です。症状を段階的に理解して、早期に発見できるようにしておきましょう。

初期症状がみられる場合は、速やかに涼しい場所に移し、応急処置を行いながら動物病院に連絡を。

中等症状以上の場合、または判断できない場合は、迷わず受診してください。獣医師の指示にしたがって応急処置を行いながら病院へ向かいましょう。

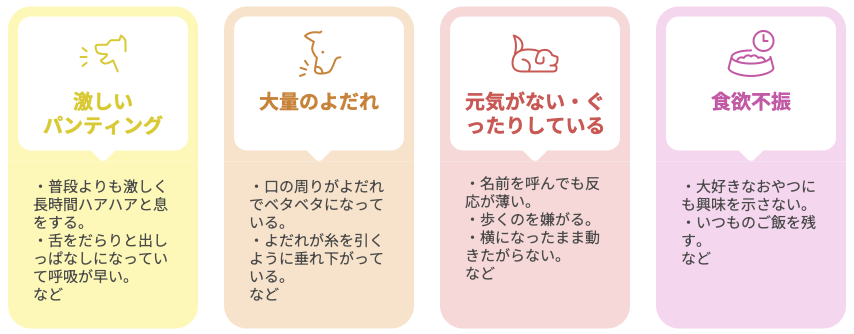

初期症状

熱中症の初期にみられる主な症状は以下のとおりです。

- 激しいパンティング

- 大量のよだれ

- 元気がない・ぐったりしている

- 食欲不振

など。

散歩から帰ってきてしばらく休んでも、なかなかパンティングが収まらない場合は要注意です。

元気や食欲がないなど、いつもと様子が違う場合もよく観察してください。

また、普段あまりよだれを垂らさない犬でも、熱中症の初期症状として唾液の量が増えることがあります。

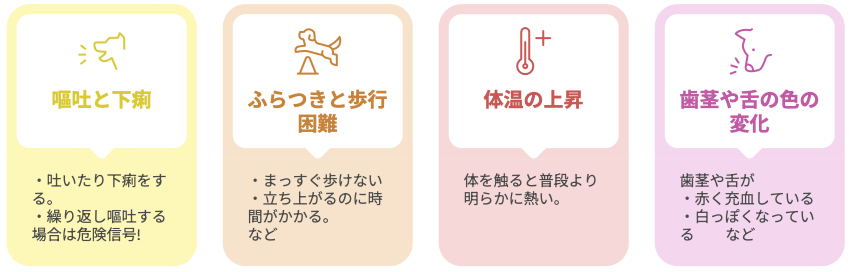

中等症状

初期症状を見逃したり、適切な処置を行わなかったりすると、以下のような症状が現れます。

- 嘔吐・下痢

- ふらつき・歩行困難

- 体温の上昇

- 歯茎や舌の色の変化

など。

体温は体の表面ではわかりにくいので、耳の内側や脇の下、内股などで確認してください。

また、歯茎や舌の色が普段と違う場合は、血流や酸素状態に異常が起きているサインです。

赤くなるのは初期~中期に、白っぽくなるのは中等度〜重度にみられる症状。血流が悪くなって酸素が全身に回っていない状態で、とても危険です。

何度も繰り返し嘔吐したり、上記のような症状がみられる場合は、すぐに治療する必要があります。

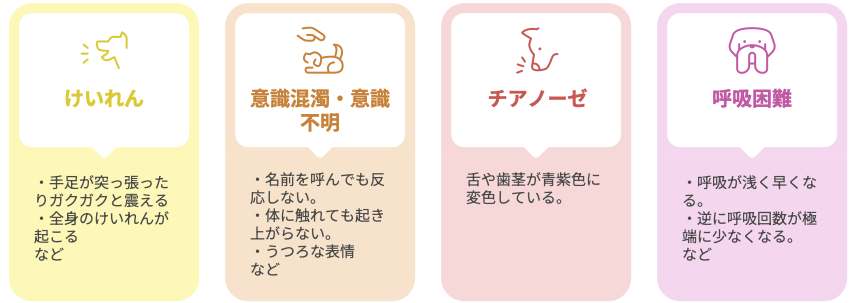

重症化した場合

この段階まで進行すると、命に関わる危険な状態です。一刻も早く動物病院での治療が必要になります。

- けいれん

- 意識混濁・意識不明

- チアノーゼ

- 呼吸困難

など。

手足が突っ張ったり、ガクガクと震える全身のけいれんが起こっている。呼吸の状態が普段と明らかに違う、全く反応しないなど、重症化してきた場合は緊急事態です。

とくに酸素不足によって起こるチアノーゼは非常に危険な状態で、すぐに酸素を補給する必要があります。

犬の熱中症対策

熱中症は予防が何より大切です。日頃からしっかりと対策を行うことで、愛犬を熱中症から守ることができます。

室内、散歩・外出時、車内のそれぞれのシーンに分けて、具体的な対策方法をご紹介します。

室内での対策

「室内にいれば安全」と思われがちですが、実は室内での熱中症も少なくありません。とくに留守番中の事故が多いため、しっかりとした対策が必要です。

室温26℃・湿度50%になるようエアコンで管理する

1.最適な室温・湿度の設定

犬が快適に過ごせる室温は26℃前後、湿度は50%前後。人間が「ちょっと肌寒い」と感じるくらいが、犬にとってはちょうど良い環境です。

エアコンの設定温度は、実際の室温と異なることがあるので、温湿度計を使って愛犬が過ごす場所の実際の温度と湿度を測りましょう。とくに床に近い場所は温度が高くなりやすいので、犬の目線の高さで測ることが大切です。

2.サーキュレーターの併用

エアコンだけでは室温にムラができることがあります。サーキュレーター(空気を循環させる小型扇風機)を併用することで、部屋全体の温度を均一にできます。

サーキュレーターは天井に向けて設置し、冷たい空気を部屋全体に循環させましょう。ただし、犬に直接風が当たり続けないよう注意してください。人間と同じで、冷たい風が長時間当たると体調を崩すことがあります。

飲み水を複数設置する

普段の水飲み場だけでなく、リビング、寝室、廊下など、犬がよく通る場所に水入れを設置しましょう。「のどが渇いたな」と思ったときに、すぐに水を飲めるような環境を作ることが大切です。

また、夏場の水は傷みやすいため、こまめに新しい水に交換してください。朝・昼・夕方の3回交換するのが理想的です。水入れも毎日洗い、清潔にしておきましょう。

冷却グッズを活用する

犬用の冷感グッズはペットショップだけでなく100円ショップでも販売されています。機能性や安全性を確かめながら、愛犬に合うものを探してみてください。

1.ひんやりプレート・マットなど

アルミ製のひんやりプレートは、体温を効率的に逃がしてくれます。電気を使わないので、停電時でも安心です。

ジェルタイプのクールマットもありますが、噛み癖のある犬は要注意。中のジェルが漏れ出して誤食すると危険なので、使用中は必ず見守りましょう。

わが家では、夜間用の寝床に冷感クッションを敷いています。夜間は愛犬の様子をみながらエアコンの温度や湿度をそのつど調整できないため、冷たくなりすぎないクッションタイプにしました。

それでも暑いと感じたときのために、寝床の前にアルミプレートも置いています。

犬によっては冷たすぎるのを嫌がることもあります。その場合はベッドタイプやクッションタイプのほうが使いやすいのでおすすめです。

【犬用ひんやりプレート】

【冷感ペットベッド】

2.その他の冷却グッズ

気化熱を利用して暑さ対策ができる冷却ベストや、冷却タオルはお散歩のときにも大活躍します。ただし水で濡らすタイプは、布が乾ききってしまうと逆に暑くなってしまうので、ときどきチェックしてください。

【冷却ベスト】

マルカン COOLお散歩ベストM

【冷却タオル】

留守番時の注意点

留守番中はエアコンを必ず使用しましょう。タイマー設定はせず、帰宅まで連続運転することをおすすめします。午後になって急激に気温が上がったり、停電後に自動復帰しなかったりするリスクがあるためです。

「電気代がもったいない」と思われるかもしれませんが、熱中症の治療費や、最悪の場合を考えれば、エアコン代は決して高くありません。

何より大事な愛犬の命です。飼い主の責任として、命を守ることを最優先に考えてください。

散歩・外出時の対策

外出時はとくに熱中症のリスクが高まります。真夏は日中の外出はしないのがベスト。散歩も比較的涼しい時間帯や場所を選ぶ必要があります。その際は、こまめな水分補給も忘れずに。

散歩は早朝・夜遅くに行く

真夏は日中の散歩は避けましょう。気温だけでなく、アスファルトの表面温度も非常に高く、短時間でも熱中症になる危険があります。

夏の散歩は太陽が登りきっていない早朝や、夜に行くのがおすすめ。

夕方でも、地面にこもった熱がアスファルトから放出されるので、地面との距離が近い犬には危険です。

筆者の場合、5月は毎日天気予報で気温をチェックして翌日の散歩時間を決めています。

6月頃からは最低気温は20℃を超え、湿度も高くなるため、朝型に移行。散歩中や帰宅後は、愛犬の様子をよく観察します。動きが緩慢、歩きたがらないなど、いつもと違う様子があれば、翌日は30分〜1時間早く出発するなど、臨機応変に対応するように。

6月中旬から9月中旬までは真夏の暑さになるので、外が薄暗いうちに出発。日の出とともに帰宅しています。初めは4時起床が大変でしたが、慣れてくれば美しい朝日を見ることができるので、愛犬とともに気持ちのいい一日をスタートすることができますよ!

アスファルトの温度に注意!

真夏のアスファルトは60℃以上になることもあります。犬の肉球はデリケートで、高温のアスファルトに触れるとやけどを負ってしまします。

試しに自分の手の甲をアスファルトに5秒間当ててみてください。熱くて耐えられない場合は、犬にとっても危険な温度になっているので、決して歩かせないようにしてください。

また、マンホールや金属製の排水溝の上も高温になりやすいので気をつけましょう。

車内での対策

車内は密閉空間のため、短時間でも危険になるほど高温になります。「ちょっとだけなら大丈夫」という考えは絶対に禁物です。

絶対に車内に置いていかない

外気温が25℃の日でも、車内は30分で約40℃、1時間で約50℃まで上昇します。外気温が30℃なら、車内は15分で45℃を超えることも。これは人間でも耐えられない温度です。

「窓を少し開けておけば大丈夫」と思われがちですが、これは大きな間違いです。窓を数センチ開けた程度では、車内温度の上昇を防ぐことはできません。また、窓が開いていることで脱走や盗難のリスクも高まります。

たとえ日陰に駐車しても、時間の経過とともに太陽が当たったり、アスファルトからの照り返しで車内温度が上昇したりします。「日陰だから安全」という判断も危険です。

どうしても車で移動が必要な場合は、エアコンをつけたままにしておき、犬と一緒に待機する人がいる場合のみにしましょう。

冷却アイテムを利用する

移動中の車内で快適に過ごせるグッズをご紹介します。

1.冷却ベスト

車に乗る前に水で濡らして着せるタイプが効果的です。移動時間が長い場合は、途中で水を追加してください。保冷剤を入れるポケット付きのベストなら、より長時間の冷却効果が期待できます。

【冷却ベスト】

マルカン COOLお散歩ベストM

2.車用扇風機

シガーライターから電源を取る車用の小型扇風機も重宝します。直接犬に風を当てるのではなく、エアコンの冷風を循環させる目的で使用しましょう。

わが家の車は後部座席にエアコンの風が行き届きにくいので、下記の扇風機を利用しています。角度調整もできるので便利です。

【車用扇風機】

3.日除けカーテン

サイドウィンドウに設置して直射日光を遮ります。エアコンの効果を高めるための補助的なアイテムです。

【車用日除けカーテン】

犬が熱中症になってしまったときの応急処置と対応

熱中症の症状がみられた場合は、慌てずに適切な応急処置を行うことが重要です。応急処置と同時に動物病院への連絡も忘れずに行いましょう。

まずは応急処置を行う

応急処置の目的は体温を下げることと、脱水状態を改善することです。しかし、急激に体温を下げてしまうと、かえって危険な状態になることも。正しい方法を事前に身につけておきましょう。

涼しい場所に移す

室内の場合

エアコン設定温度を普段より2〜3℃下げ、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させます。犬を床に寝かせる場合は、冷たいタイルの上や、ひんやりマットの上が効果的です。

屋外の場合

可能であれば、エアコンの効いた車内や建物内に移動させてください。

難しい場合は、 できるだけ日陰で風通しの良い場所を選び、 地面が熱いようならタオルやブランケットを敷いてから寝かせてください。

体温を下げる

次に常温(〜少し冷たいくらい)の水で濡らしたタオルを首、脇の下、内股にあて、徐々に体を冷やします。これらの部位には太い血管が通っているため、効率的に体温を下げることができます。

ただし、 以下のようなことはしないでください。

- 氷水で体を冷やす

- 冷凍庫の保冷剤を直接当てる

- 水風呂に全身を浸ける

- 扇風機の風を直接長時間当て続ける

- 冷たい水をかけ続ける

体温が急激に変化してショック状態になったり、下がりすぎたりしてしまう危険性があります。また、冷たい水をかけ続けると体表面の血管が収縮し、かえって熱がこもってしまいます。

水分をとらせる

意識がある場合

少量ずつ、常温の水を与えます。一度に大量の水を飲ませると吐いてしまうことがあるので、スプーン1杯程度から始めて、様子を見ながら少しずつ増やしていきます。

可能であれば、犬用の経口補水液を飲ませるのがおすすめ。

このとき、冷たすぎる水は避けましょう。胃腸に負担をかける可能性があります。

また、無理に飲ませないようにしてください。とくに意識がもうろうとしているときなどは、誤嚥(気管に水が入る)のリスクがあります。

意識がない場合

無理に水を飲ませようとせず、口の中や舌を湿らせる程度にとどめます。この場合は、一刻も早く動物病院での治療が必要です。

動物病院に連れていく

応急処置を行いながら、必ず動物病院にも連絡しましょう。熱中症は一見回復したように見えても、後から重篤な症状が現れることがあります。

連絡するタイミング

初期症状がみられた時点で連絡します。応急処置を行っても症状が改善しない、中等症状以上がみられる場合はすぐに受診しましょう。

病院に伝える情報

- 犬の基本情報(犬種、年齢、体重)

- 症状が始まった時間と現在の状態

- 体温(測定できた場合)

- 行なった応急処置の内容

- 到着予定時刻

など。

病院への搬送方法

車内のエアコンを強めに設定し、移動中も体を冷やし続けます。できれば付き添いの人がいると安心です。体温調節ができるよう、毛布やタオルを持参しておきましょう。

様子見をしすぎないこと

「少し涼しい場所で休ませれば大丈夫」と様子見をしすぎたり、食欲が戻ったからと安心して経過観察だけにするのはよくありません。

熱中症は時間が経ってから症状が悪化することもある怖い病気です。「大丈夫そう」に見えても、獣医師の診察を受けることをおすすめします。

受診を翌日に延ばしたり、遅らせないためにも、夜間や休日に対応してくれる病院を見つけておきましょう。

犬の熱中症予防のための生活習慣と工夫

日頃の生活習慣を見直したり、ちょっとした工夫で愛犬の熱中症リスクを大幅に下げることができます。

体調管理と観察

1.毎日の健康チェック

愛犬の普段の様子をよく観察することで、体調の変化にいち早く気づくことができます。以下のポイントを毎日チェックしてみましょう:

- 呼吸の様子:安静時のパンティングの頻度や強さ

- 食欲と水分摂取量:普段どのくらい食べて、どのくらい水を飲むか

- 排泄の状態:尿の色や量、便の硬さ

- 活動量:散歩での歩き方や、遊ぶときの様子

- 睡眠の質:よく眠れているか、寝る場所の好み

「いつもより水を飲む量が少ない」「散歩で疲れやすくなった」などの小さな変化に気づけると、熱中症の予防にもつながります。

2.定期的な健康診断

年に1〜2回の健康診断で、心臓や呼吸器の状態をチェックしてもらいましょう。持病があると熱中症のリスクが高くなるため、早期発見・早期治療が大切です。とくに7歳を超えたら年2回の健康診断をおすすめします。

暑さに備えた体作り

暑さを乗り切るためには健康な体であることが大事です。体重管理をしっかり行い、散歩以外にも室内でできる遊びを取り入れて適度な運動をさせてあげましょう。

適正体重の維持

肥満は熱中症の大きなリスク要因です。愛犬の適正体重を知り、日頃から体重管理を心がけましょう。

<簡単な体型チェック方法>

- 上から見たとき:腰のあたりがくびれているか

- 横から見たとき:お腹が上に向かって引き締まっているか

- 触って確認:肋骨が軽く触れるが、見えすぎない程度になっているか

もし愛犬が太りすぎている場合は、獣医師と相談してダイエット計画を立てましょう。急激な減量は体に負担をかけるため、時間をかけてゆっくりと理想体重に近づけることが大切です。

(出典:ビルバックサービス)

夏に向けた体力作り

春の涼しい時期から少しずつ運動量を増やし、夏の暑さに備えた体作りをしましょう。

ただし、すでに暑くなってからの激しい運動は逆効果です。その場合は、体力維持のために室内でできる軽い運動を取り入れましょう。ストレス解消にもなります。

<室内でできる運動>

- 階段の上り下り:足腰の筋力維持に効果的

- おもちゃ遊び:ボールやロープのおもちゃで遊ぶ

- コマンド練習:「お座り」「伏せ」「待て」などの練習で脳と体を使う

- ノーズワーク:おやつを隠して探させる嗅覚を使った遊び

▼ノーズワークでおすすめのおもちゃ

【ノーズワークマット】

【ノーズワーク 知育玩具】

サマーカットやブラッシングによる被毛の調整

1.サマーカット

毛が長い犬種では、サマーカットが熱中症予防に効果的です。ただし、あまり短くカットしすぎると皮膚を紫外線から守れなくなるため、注意が必要です。トリマーや獣医師に相談してから行いましょう。カット後の皮膚チェックも忘れずに。

<サマーカットに適した犬種>

- ゴールデンレトリバー、ボーダーコリー(長毛種)

- プードル、マルチーズ(毛が伸び続ける犬種)

- ポメラニアン、柴犬(ダブルコートの犬種は慎重に)

2.日常的なブラッシング

サマーカットをしなくても、こまめなブラッシングで毛玉や抜け毛を取り除き、通気性を良くすることができます。

ブラッシングは血行促進の効果もあり、皮膚の健康維持にも役立ちます。また、愛犬との大切なコミュニケーションにもなるのでおすすめです。

よくある質問(Q&A)

飼い主さんからよく寄せられる質問にお答えします。

Q1:扇風機をつけていれば大丈夫ですか?

A:扇風機はあくまでも補助的なもの。必ずエアコンで管理してください。

扇風機は空気を循環させる効果はありますが、気温が高い場合は熱い風を循環させているだけになってしまいます。

犬の場合、人間のように汗をかいて体温を下げることができないため、扇風機の効果はさらに限定的になります。

扇風機は補助的なアイテムとして使い、基本的にはエアコンで室温を下げましょう。

また扇風機をつけるときは、直接犬に風を当て続けないよう気をつけてください。体が冷えすぎる可能性があります。

Q2:水をあまり飲まない子なのですが、どうしたらいいですか?

A:フードの水分量を増やしてみましょう。

水分をあまり摂らない場合は、ドライフードをぬるま湯でふやかしてみたり、ウェットフードを混ぜるなどの工夫をしてみてください。

犬用のスープを薄めたものや、きゅうりやレタスなど水分量の多い野菜を与えるのもおすすめです。

また、暑い日は水をほんの少し冷たくするのも手です。冷やしすぎるとお腹をこわすので、小さな氷を1つ浮かべてあげてみてください。

それでも飲まない、水分摂取量があまりにも少ないという場合は、腎臓や泌尿器系の病気が隠れている可能性もあります。一度、獣医師に相談することをお勧めします。

Q3:室内犬でも熱中症になりますか?

A:はい、室内犬でも熱中症になる危険性はあります。

「室内にいるから安全」という考えは危険です。実際に、室内で熱中症になる犬は少なくありません。室内の温度・湿度管理ができていなかったり、直射日光が当たる場所や風通しの悪い部屋で長時間過ごしていると、熱中症になることもあります。

また、高齢犬や子犬、短頭種(パグ、フレンチブルドッグなど)、持病のある犬はリスクが高くなります。普段から外に出る機会が少なく、暑さに慣れていない犬も要注意です。

Q4:熱中症対策は真夏だけで大丈夫ですか?

A:いいえ、夏だけでは不十分です。5〜10月は必ず熱中症対策をしてください。

熱中症対策は真夏だけでなく、暑さが始まる5月から、残暑が続く10月頃まで必要になります。

早めの対策と、季節の変化に合わせた環境づくりが愛犬の命を守ります。

まとめ:犬の熱中症対策は予防と早期対応が重要!

犬は人間よりも熱中症になりやすく、重症化しやすいという傾向があります。

熱中症になりやすい時期や犬の特徴、予防法などの正しい知識を身につけ、適切な環境を整えてあげましょう。

また、もしもの場合にそなえて夜間や休日に対応してくれる病院を見つけておくことも大切です。

犬の熱中症は予防が何より大切であり、発症後の対応は時間との勝負。

正しい知識と対策があれば、熱中症は十分に予防できます。愛犬の健康と安全を第一に、暑い季節も快適に過ごせるように準備しておきましょう。

▼熱中症対策におすすめアイテム

【犬用ひんやりプレート】

【冷感ペットベッド】

【冷却ベスト】

マルカン COOLお散歩ベストM

※この記事は一部AIを使用して作成しております。

| AI | 筆者 |

・構成(案)作成 ・本文(案)作成 ・図解生成 | ・キーワード選定 ・リサーチ ・構成の修正 ・本文のリライト - 文章の修正 - ファクトチェック - 実体験の追記 - 画像、写真の追加 ・図解の調整 |